2013年02月26日

作品紹介・カップ

カップの内側を白く、外側は、色を付ける。

普通によく見るカップです。

この内外、別々の釉薬を掛け、綺麗に焼き上げるのは、

簡単そうで、難しい作業になります。

手抜きをしなければ、ぶぁかぶぉんでは、この写真のように綺麗に作れます。

ただし、それなりの道具がなければ、こうはいきません。

中塗りポンプ・・・釉薬を器の中だけに吹きかける道具です。

既製品もあるのですが、真鍮製の手作り品で、4万円もします。

色々考えたあげく、自作したのが、ぶぁかぶぉん特製の中塗りポンプです。

灯油の手押しポンプを改造して作りました。

200円で、作れました。

プラスチック製で、錆とか汚れにも強く、最高ですね。

ポイントは、吹き出る釉薬の速度を、最適にするため、

吹き出し口を、細く絞ることです。

写真のように、掛けますが、口の部分まで、しっかりかかります。

次に、器を逆さまにして、スプレーで、外側の釉薬を掛けます。

こうして、内側の釉薬と、外側の釉薬が干渉することなく、綺麗に掛けれます。

ちょっと手間はかかりますが、綺麗に焼けますので・・・

この中塗りポンプ。本州の陶芸家からも、まねして作りましたとの連絡が、

何件かありました。

作り方は、ホームページに公開しています。

2013年02月23日

何歳まで?

コロは、今年の7月で、満13歳になります。

犬の寿命は・・・・と、気になる時期になりつつあります。

犬種によっても違うし、大きな犬、小さな犬は、どちらかというと寿命が短いみたいです。

中型犬である、柴犬は、結構長生きするみたいです。

何かで読んだことがありますが、犬の最高齢は、外国の牧羊犬で、

24歳まで生きた犬が、記録だそうです?

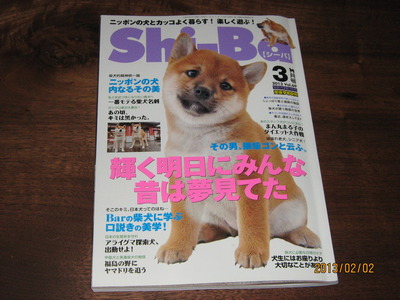

ペット雑誌[shi-Ba」では、10歳以上だと、高齢犬として扱っているみたい。

コロは、まだ、階段を一気に駆け下りることも出来ますし、

3段飛びも、まだ出来ますから、まだまだ若い気でいましたが、

やはり、年をとった兆候が、徐々に出てきています。

目も、白っぽくなってきました.白内障かな?

髭も、白くなり、毛艶も、だんだん薄くなってきたように思います。

18歳くらいまで生きると、超のつく高齢犬だそうです。

16歳位は、結構いるみたいですが、

あと5年、厳しく扱いて、挑戦したいですね。

やはり、食事と運動には、手を抜かないこと・・ですね。

2013年02月17日

コロは、雪が大好き?

夕べからの雪。結構降りましたね。

札幌市の歩道の除雪車。3時頃来ましたが、その後、かなり強く降ったため

まったく、効果なし。歩道は雪に覆われてしまいました。

おかげで、全ての除雪に、トータル2時間も、かかってしましました。

今日は、陶芸教室の生徒さんが来るため、駐車場も、綺麗に・・

歩道も、バス停も、おまけに隣の家も・・・

今年一番時間がかかったかも。

もう、雪を積み上げるところが無くなりつつあります。

裏の空き地は、今、アパート(4階建て)の工事が始まり、

雪が捨てられなくなったのが、本当に痛いですね。しかし、文句を言ってもしょうがないこと。

しばらく使っていない融雪槽を、使うことも考えなくては。

ただ、灯油代も、どんどん高くなってきています。

私の所の融雪槽は、かなり大きなもので、灯油の消費量も、

中途半端な量では済みません。どうしましょう?

そう言えば、近所に、融雪槽を設置している家が5軒ほどありますが、

最近は、使っているのを見たことがないですね。

近くのアパートは、融雪槽のある場所は、雪捨て場になってしまい、

雪に埋もれてしまっています。

事前現象とはいえ、・・・・・早く春よ来い!!ですね。

これだけ雪が降ると、かなり、経済的な負担にもなりますね。

まあ、運動にもなりますから我慢我慢。

ところで、コロは、雪が大好き。

今朝の散歩も、雪の中を、跳ね回っています。良い運動になりますね!

2013年02月14日

製作風景・白化粧

陶芸の技法で、白化粧土による装飾方法があります。

普通は、赤土で成形した作品に、白い泥を掛けて、白っぽい作品にする方法ですが、

この作品は、白土で成形し、その上に白い化粧土で装飾します。

平らな筆で、交互に線模様を付けていきます。

白い粘土に、白い化粧土。普通はあまりしません。

白いものに白いものを掛けても・・・・

ところが、還元焼成すると、白い化粧土の部分が、ほんのり赤っぽく変色し、

なかなか、感じの良い作品になります。

今回の作品は、酸化焼成で焼きます。

どんな感じになるか、明後日の窯出しが楽しみです。

思いも掛けない仕上がりも期待できますが・・・

2013年02月13日

製作風景・象嵌

朝のコロの散歩。朝6時前に出かけますが、東の空が、うっすらと明るくなってきました。

2月も、半ば。厳しい寒さも、あと1ヶ月ですね。

さて、陶芸の化粧の方法は、色々ありますが、

三島手・・と言われる、白化粧土による、象嵌による手法です。

ご飯茶碗のような器に、施しています。

成形し、1週間箱の中で、ある程度、乾燥させ、

高台を削り出します。まだ、ある程度の柔らかさがあるときに、

色々な形の印を使い、模様を付けます。

次に、この模様に白化粧土を塗り込め、

ドライヤーで、表面を乾かしてから、表面を削り出します。

絵込んだ部分のみに、白い化粧土が浮き上がります。

素焼き後、透明釉を掛け、本焼きします。

この印、結構、自作して、オリジナリティーを出せるようにしています。

2013年02月12日

作品紹介・猫模様の照明

猫の透かしのある照明です。

猫の透かし模様が大きいため、和紙を貼っています。

友達から頼まれて作ったそうで、色々と気を遣わなければなりませんね。

照明の場合、どこに置くのか、どのような用途に使うのか。

照明の種類、明るさ、色・・・等々で、随分雰囲気が変わります。

このように、和紙を貼る場合は、白熱電球ですと、発熱して焦げたり、

ひどい場合は、燃えてしまうこともあります。

このため、余り明るい電球は、禁止。

最近は、ほとんど発熱しないLED電球がありますので、

かなりの明るさは、確保できるのですが、

LED電球の欠点は、下向きに光がいかなず、ほとんど上方向のみ・・・

このような照明には、余り適していません。

とは言っても、背に腹は替えられないかも・・

この照明、今は白い和紙を貼ったのですが、

どうも気に入らないみたいで、色の付いた和紙を貼りたいと・・

自分で使わず、友人に頼まれた作品。

最後まで、色々と気を遣わなければなりませんね。

2013年02月11日

作品紹介・コーヒーカップ

コーヒーカップは、皆さん繰り返し作られます。

コーヒーカップ、マグカップ、ティーカップ・・・・

似ているようで、微妙な違いのある作品。

何が違うのか。形状、厚さ、材質、等々ありますが、

余り気にする必要はありません。自分で使うのですから、自由に作ればよいのです。

皆さんも、きっとお気に入りのカップがあると思いますが、

このコーヒーカップ。どうでしょうか。

好き嫌いがある作品ですね。

私は、どちらかというと好きですね。

黒っぽく焼ける赤土に、白化粧土を、刷毛塗りし、還元で焼成しています。

うっすらと、白化粧土が、赤っぽく窯変が出ています。

2013年02月10日

作品紹介・カップ

2月も半ばになってきました。雪もあと1ヶ月の我慢ですね。

除雪のおかげか、体重もまったく増えません。

あと、3Kgの減量を、先生からいい渡されていますので、

この冬に、達成したいですね。

やはり、適度の運動が必要だと言うことですね。

このカップ、赤土で作り、天然ワラ灰釉を掛けています。

この天然ワラ灰釉は、自作の釉薬です。

天然ワラ灰は、真っ黒な、粒子径の大きな、ぼそぼそした粉末です。

精製された天然ワラ灰は、10Kgで、4万円もします。

一般的に、灰は、白っぽい色をしていますが、ワラ灰の場合、

炭化状態(炭みたいに)で、作られるため、真っ黒になります。

この釉薬、本焼きすると白くなります。

薄く掛ければ、ほぼ透明釉。厚く掛けた部分が白く発色します。

又この釉薬は、流れやすいため、窪んだ部分に貯まり、白くなります。

つまり、釉薬の掛け方で、色々な表情に焼くことが出来ます。

非常に、シンプルなのですが、奥の深い釉薬です。

2013年02月09日

作品紹介・酒器

夕べは、かなり荒れ模様でしたので、今朝は、早く起きて雪かきをしました。

吹きだまりが、すごかったですね。

普通は、札幌市の歩道の除雪車が、来ますので、除雪車が除雪しないところを

除雪して、一段落。

それでも、1時間半かかりました。

ところが、なんと、歩道の除雪車が来ません。

こんなに、吹きだまりが出来ているのに・・・

仕方がないので、7時半から、又、50分ほど掛けて、雪かき。

バス停、隣の家も、綺麗に除雪しました。

さてこの作品。酒器。

酒飲みの道具。多分、日本酒用。

近くの山で取ってきた、蔦で、取っ手を作るそうです。

この方、作る作品は、ほとんど、お酒関係?

お酒の好きな私としても、ちょっと見習わなければなりませんね。

私の考えですけれど、お酒を飲む道具は、非常に端正なものか、

逆に、泥臭いものがよいですね。

中途半端な作品は、おいしくない?

と言うより、楽しくありませんね。

2013年02月08日

作品紹介・蓋もの

今のところ、雪も余り降らず、軽く先ほど雪かきをしました。

家の前の歩道は、結構人通りも多く、ちょっと積もっても、ほおっておくと、

足跡で固められ、盛り上がってしまいます。

このため、まめに雪かきをしていますが、雪かきをする面積が、かなり広いため大変です。

今日は、あと2,3回は、必要かも?

この作品は、いわゆる蓋もの・・です。

何に使おうとしているのかは、わかりませんが、それなりに出来ています。

このような作品も、作り馴れると、色々と作れるのですが、

難しそうだと、尻込みしてしまう方もいますね。

このような作品は、市販品のように、ぴたっと、蓋が合わなくても、

余り気にする必要はありません。

ちょっと位がたついても、かまない・・・くらいの気持ちで作ると良いですね。

一般的には、器と、蓋は、セットして一体で焼けば、狂いは生じません。

わたくしも、そのように焼いていますが、

この場合、器と蓋の接する部分には、釉薬を掛けることが出来ません。

釉薬付けると、ふっついてしまうからです。

つまり、地肌がむき出しの部分が出来てしまいます。

上手に、処理をすればよいのですが、生徒さん達には、ちょっと難しいかもしれません。

そう言うわけで、この作品も、器と蓋は、別々に焼いています。

逆に、器には、全て釉薬がかかっていますので、綺麗に焼けます。

どちらの方が良いのかは・・どちらでも良いのです。

2013年02月08日

製作風景・いつになったら出来るやら!

昨日は、雪かき、随分運動させられました。

今日の午後も、雪が降るそうで、天気予報が外れると良いですね。

さてこの作品、昨年12月中程から、作り始めたのですが、

未だに、この程度の仕上がり。

ほぼ毎週来ているのに、

いつになったら出来るのでしょうね。

粘土は、乾燥します。

乾燥しすぎないように、霧吹きとかで、水分を与えながら作っていきます。

生徒さんは、普通1週間に一度しか来ませんから、乾燥しないように、保管しなくてもなりません。

うまく、調整しながら作るしかないわけですけれど、

一つ問題があります。

それは、局部的にも、絶対に、乾燥させすぎないこと。

渇いた粘土に、水分を与えても、元には戻りません。

一見柔らかくなりますが、同時に、粘土自体が脆くなります。

成形時に、粘土が持っている粘りけが、無くなってしまいます。

この結果、ちょっとした衝撃でも、割れとか、ひびが入りやすくなります。

油断をせずに、まめに水分を与え、渇きそうな所は、ラップ等で覆ってやり、

慎重に作らなければなりません。

何はともあれ、早く作り終えることを、お願いしたいですね!!

2013年02月06日

給餌皿/第2弾

ペット雑誌[Shi-Ba」も、発行されました。

掲載していただいたお礼と言うことでもないのですが、

この雑誌の、読者プレゼントに、コロが使っているのと同じ給餌皿を、

5名の方に、プレゼントすることにしました。

1月に、13個ほど作ったのですが、どうも満足がいきません。

従来は、外側と凹んだ部分を、別々に作り、つなぎ合わせて作っていましたが、

今回は、前にこのブログで紹介したように、一体で作っています。

簡単に言うと、いい加減に作ってしまったと言うことにつきますが、

乾燥を急ぎすぎた事もあり、割れた物も出来、満足できる仕上がりではありませんでした。

出版会社に、確認すると、3月の末までに、届ければよいと言うことなので、

心を入れ替えて、再度作ることにしました。

写真は、素焼きが終わったところです。

今回は、一回り小さめのものも作り、全部で19個作りました。

今月中には、出来上がる予定です。

ところで、出来損ない・・と言っても、実用的にはまったく問題のない、やきあがった給餌皿、

教室の生徒さん達に、差し上げることにしました。

結構犬を飼われている方も多く、残りは、あと4個になりました。

2013年02月05日

陶芸教室の製作風景

もう2月になりました。3月のひな祭りに向けて、ひな人形を作っている方がおります。

毎年、色々な形のひな人形を、この時期作られます。

さて、この人形、なかなかうまくいかずに、作り直しています。

この調子では、3月のひな祭りまでには、絶対に出来ませんね。

まあ、ひな祭りは、毎年あるわけですから、間に合わなくても、来年用になるだけ。

このような人形。作るのに一番必要なことは、ただただ、作り馴れること。

これにつきますね。

はじめて作るとき、色々と考えてしまいます。

特に、大きさとバランスですね。

もっと簡単な、人形から作った方が良かった子も?

この写真の人形、バランス良く作るのは、結構大変ですね。

2013年02月04日

作品紹介・絵皿

何回か紹介している方の、新しい絵皿が焼き上がりました。

だんだん上手になってきていますね。

いままで、マリの泥絵、ティンガティンガ、等々描いてきましたが、

今度は、ミロの絵模様に挑戦しています。

このような絵付け。

集中力が大事です。脇目もふらずに集中しないと、うまく描けませんね。

仕事を離れて、このように集中することが、一種のストレス解消になっているのかもしれませんね。

2013年02月03日

作品紹介・大鉢

この二日ほど暖かかったので、今日の寒さは、厳しいですね。

まだ、2月の初め。あと1ヶ月ちょっとは、我慢ですね。

さて、この作品。直径23,4cmほどの、少し大きめの鉢です。

黒い小さな石(黒雲母)の入った粘土で作られています。

鍔のついた形で、内側中央に、四角い模様を入れています。

釉薬は、灰釉。

最も基礎的な釉薬で、長石、わら灰、土灰の3成分だけで作られています。

この釉薬は、天然の灰を使わないで、合成ワラ灰、合成土灰を使っています。

天然と合成では、価格もびっくりする位違いますが、それよりも、安定して融けてくれることです。

この作品を、電気窯で、還元雰囲気で焼きます。

融けて、厚くなったところは、薄緑色に発色します。

又、黒い雲母の石が、散って大きく現れます。

非常に、日本的な作品です。

ただ、表面に貫入(細かなひび)が入り、好き嫌いがありますね。

この写真では、かなり良く焼け、良い出来映えですが、

作品は、裏も表も綺麗に出来なくては・・

裏は、ちょっと残念な結果になっていました。