2017年03月19日

教室での作陶風景

鬼-!!ですね。

一種の置物、人形・・・

このような作品は、得意な人と、得意ではない人に極端に分かれます。

普通、何個かの部分に分けて作り、それを組み立てて作り上げますが、

苦手な人は、この段階で、細かなことに気を遣いすぎるのか、なかなか進みません。

一方は、あまり細かなことにとらわれず、どんどん作り上げていきます。

途中、トラブルがあっても、最後には、それなりに作り上げてしまいます。

粘土は、柔らかい。組み立てた後、いくらでも修正できます。

全体のバランスが、大事です。

・・・やはり、才能というか、ごまかしというか、その辺の柔軟さが、一番大事と言うことですね。

一種の置物、人形・・・

このような作品は、得意な人と、得意ではない人に極端に分かれます。

普通、何個かの部分に分けて作り、それを組み立てて作り上げますが、

苦手な人は、この段階で、細かなことに気を遣いすぎるのか、なかなか進みません。

一方は、あまり細かなことにとらわれず、どんどん作り上げていきます。

途中、トラブルがあっても、最後には、それなりに作り上げてしまいます。

粘土は、柔らかい。組み立てた後、いくらでも修正できます。

全体のバランスが、大事です。

・・・やはり、才能というか、ごまかしというか、その辺の柔軟さが、一番大事と言うことですね。

2017年03月18日

作品紹介・花器

花器の製作。成形し、半乾燥状態で、彫り込みを施しています。

素焼き後、釉薬、色つけをし、本焼きすると・・・こうなります。

どんな作品でも言えることですが、形を作るだけではなく、作った形をどう化粧するのか。

形を作る手間と、化粧(表面への細工)をする手間。当然、釉薬をかけること。それに色つけ(絵付け)する手間。

陶芸の面白みは、成形したものを、どのように化粧するのかにこそ、多くの手間をかけることに楽しみがあります。

今後、教室での製作について、もう少し載せたいと思っています。

素焼き後、釉薬、色つけをし、本焼きすると・・・こうなります。

どんな作品でも言えることですが、形を作るだけではなく、作った形をどう化粧するのか。

形を作る手間と、化粧(表面への細工)をする手間。当然、釉薬をかけること。それに色つけ(絵付け)する手間。

陶芸の面白みは、成形したものを、どのように化粧するのかにこそ、多くの手間をかけることに楽しみがあります。

今後、教室での製作について、もう少し載せたいと思っています。

2017年03月15日

作品紹介・置物?

今日も生徒さんの作品です。

・・・・・

飛鳥Ⅱ!!・・・だそうです。

机の上に置き、小物入れにもなっています。陶芸としては、かなりの力作ではありますが・・

本当に、どのようなところに置いているのですかね?

目の前に、常にあるとなんとなく落ち着きませんよね!

同じ生徒さんの作品です。

スカイツリー・・・だそうです。写真がよこになっててすみません。

遊び心・・と言いますか・・楽しんで作られることには、全面的に協力いたしますよ。

・・・・・

飛鳥Ⅱ!!・・・だそうです。

机の上に置き、小物入れにもなっています。陶芸としては、かなりの力作ではありますが・・

本当に、どのようなところに置いているのですかね?

目の前に、常にあるとなんとなく落ち着きませんよね!

同じ生徒さんの作品です。

スカイツリー・・・だそうです。写真がよこになっててすみません。

遊び心・・と言いますか・・楽しんで作られることには、全面的に協力いたしますよ。

2017年03月14日

展望台??

コロ君のために、家の中には、いろいろな場所がありますが、

一番最初に作ったのが、この展望台です。

我が家の一番良い場所を、明け渡してしまいました。

昔は、3階にベランダがあったのですが、今は、オーディオルームになっており、

外を見る場所がありませんでした。

やはり、外とのコミュニケーションは、大事ですので・・

いつも窓ガラスに鼻を付けて外を眺めています。天気の良い日は、日向ぼっこもしています。

自作したものですが、二度目の製作でしたので、しっかりと作れました。

その下の床には、コロ君のトイレがあります。

コロ君は、我が家に来て2年半経ちますが、一度も違う場所に排泄したことがありません。一度もですよ!!

本当に、ブリーダーさん(札幌加我荘)には感謝しかありませんね。

基本的には、朝夕の2回の散歩の時に、排泄しますが、

寒いときとか、大雨の時には、散歩を短くなるときがあり、外で排泄しないことがありますが、

何の心配も無く、帰ってこれます。

もうすぐ、抜け毛の季節になりますが、ブラッシングもここで行います。

一番最初に作ったのが、この展望台です。

我が家の一番良い場所を、明け渡してしまいました。

昔は、3階にベランダがあったのですが、今は、オーディオルームになっており、

外を見る場所がありませんでした。

やはり、外とのコミュニケーションは、大事ですので・・

いつも窓ガラスに鼻を付けて外を眺めています。天気の良い日は、日向ぼっこもしています。

自作したものですが、二度目の製作でしたので、しっかりと作れました。

その下の床には、コロ君のトイレがあります。

コロ君は、我が家に来て2年半経ちますが、一度も違う場所に排泄したことがありません。一度もですよ!!

本当に、ブリーダーさん(札幌加我荘)には感謝しかありませんね。

基本的には、朝夕の2回の散歩の時に、排泄しますが、

寒いときとか、大雨の時には、散歩を短くなるときがあり、外で排泄しないことがありますが、

何の心配も無く、帰ってこれます。

もうすぐ、抜け毛の季節になりますが、ブラッシングもここで行います。

2017年03月13日

作品紹介・照明Ⅱ

この作品、結構な大きさ(高さ35cm)です。

穴の数。5000個以上。

私なら、絶対に作りませんね。本当によく頑張って作りました。

ちなみに、穴の数は、どうやって数えたのか?

前後左右、写真を撮り、プリントした紙の上でマーキングしながら数えました。

この作品と、対照的な作品。小さな作品ですが、穴は大きく、その形に工夫しています。

どちらの作品も、良いできでした。

穴の数。5000個以上。

私なら、絶対に作りませんね。本当によく頑張って作りました。

ちなみに、穴の数は、どうやって数えたのか?

前後左右、写真を撮り、プリントした紙の上でマーキングしながら数えました。

この作品と、対照的な作品。小さな作品ですが、穴は大きく、その形に工夫しています。

どちらの作品も、良いできでした。

2017年03月12日

作品紹介・照明

照明!!

教室では、大きいものから小さなものまで、かなりの数の照明が作られています。

形も、色々。

今日は、フクロウの照明です。

この作品は、生徒さんが作った作品です。ちょっと迫力がありますね。

次の作品は、私が作ったもので、今も1階のギャラリーの窓に、2つ、毎日暗くなると点灯しています。

歩道を歩いている方も見られるように、置いています。

また、3階の居間にも1台、タイマーで点灯するようになっています。

今は,LED電球が普及して、電気代を気にしないで点灯できますね。

粘土に、丸い穴を開ける道具は色々あるのですが、最近は、電気ドリルで開けることが多いですね。

電気ドリルで開けると、裏側にバリが出てしまうのですが、それは乾いてから、簡単にとることができます。

穴の数を考えると、電気ドリルに効率で勝るものはありません。

また、穴の大きさも、自由になりますので、なおさら便利です。

但し、ドリルの刃先の摩耗も激しいので、ドリルの研磨機は、必需品です。

ちなみに、最初の写真のフクロウで約3000個。私のフクロウで、約1300個の穴が開いています。

当教室の、最高は、約5600個も、穴を開けた照明を作った方がおります。

何日かかったと思います.1ヶ月(4回)以上です。次回に紹介します。

教室では、大きいものから小さなものまで、かなりの数の照明が作られています。

形も、色々。

今日は、フクロウの照明です。

この作品は、生徒さんが作った作品です。ちょっと迫力がありますね。

次の作品は、私が作ったもので、今も1階のギャラリーの窓に、2つ、毎日暗くなると点灯しています。

歩道を歩いている方も見られるように、置いています。

また、3階の居間にも1台、タイマーで点灯するようになっています。

今は,LED電球が普及して、電気代を気にしないで点灯できますね。

粘土に、丸い穴を開ける道具は色々あるのですが、最近は、電気ドリルで開けることが多いですね。

電気ドリルで開けると、裏側にバリが出てしまうのですが、それは乾いてから、簡単にとることができます。

穴の数を考えると、電気ドリルに効率で勝るものはありません。

また、穴の大きさも、自由になりますので、なおさら便利です。

但し、ドリルの刃先の摩耗も激しいので、ドリルの研磨機は、必需品です。

ちなみに、最初の写真のフクロウで約3000個。私のフクロウで、約1300個の穴が開いています。

当教室の、最高は、約5600個も、穴を開けた照明を作った方がおります。

何日かかったと思います.1ヶ月(4回)以上です。次回に紹介します。

2017年03月07日

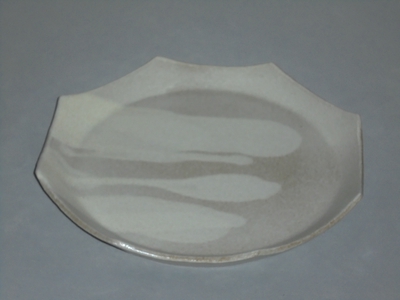

作品紹介・朝鮮唐津

いわゆる、朝鮮唐津と呼ばれる作品です。

唐津飴釉を全体に掛け、その上に天然ワラ灰釉を、掛けます。

天然ワラ灰釉は、厚く掛けると、流れ易い釉薬ですので、その流れ具合を想像しながら掛けます。

この作品は、天然ワラ灰釉がちょっと流れすぎかな?

教室ですので、決まった温度で本焼きしていますので、

窯の中の、置く場所によっても、温度が違うので、なかなか微妙な焼き上がりになります。

天然ワラ灰の粒子が流れる様子が見られ、私は好きな作品ですね。

これら3点の作品は、生徒さんがつくったものですよ!

この天然ワラ灰釉は、自分で調合しました。

というより、ほかの釉薬と違い、市販されていないので、そうせざるを得ないのですが。

精製された天然ワラ灰は、10Kgで、4~5万円もします。

色は真っ黒ですが、焼くと真っ白になります。結構高級な釉薬ですね。

この釉薬、このような特徴がありますので、ほかの釉薬、たとえば織部、瑠璃、鉄赤等の釉薬に混ぜると、

なかなか、雰囲気の良い焼き上がりになります。

唐津飴釉を全体に掛け、その上に天然ワラ灰釉を、掛けます。

天然ワラ灰釉は、厚く掛けると、流れ易い釉薬ですので、その流れ具合を想像しながら掛けます。

この作品は、天然ワラ灰釉がちょっと流れすぎかな?

教室ですので、決まった温度で本焼きしていますので、

窯の中の、置く場所によっても、温度が違うので、なかなか微妙な焼き上がりになります。

天然ワラ灰の粒子が流れる様子が見られ、私は好きな作品ですね。

これら3点の作品は、生徒さんがつくったものですよ!

この天然ワラ灰釉は、自分で調合しました。

というより、ほかの釉薬と違い、市販されていないので、そうせざるを得ないのですが。

精製された天然ワラ灰は、10Kgで、4~5万円もします。

色は真っ黒ですが、焼くと真っ白になります。結構高級な釉薬ですね。

この釉薬、このような特徴がありますので、ほかの釉薬、たとえば織部、瑠璃、鉄赤等の釉薬に混ぜると、

なかなか、雰囲気の良い焼き上がりになります。

2017年03月06日

液晶テレビのパネル交換

我が家の購入してからまだ2年半の液晶テレビ(60インチ)に、3cmほどの薄い斑点が現れました。

しばらく、そのまま見ていたのですが、どうも気になり、メーカーに直接電話して、来てもらいました。

即、これは欠陥ですね!!

メーカー保証は1年間。ちょっと青くなりました。・・・・・

ところが、大手の販売店の保証期間が、なんと5年間ついていました。

ラッキーでしたね!!

・・と言うことで、無償で液晶パネルを交換してもらいました。新品になりました。

液晶パネルの交換・・・ってどのようにするのか?

メーカーに引き取ってやるものとばかり思っていましたら、自宅で行いますとのこと。

本体の裏のカバーを外したところです。

新しい液晶パネルと、床に並べ、たった3つの基盤とそれに繋がっているコネクターを移し替えるだけで終了。

搬入、交換、確認・・すべての作業が、40分もかからずに終わりました。

いやはや、かなり驚きましたね。こんなに簡単にパネル交換が終わるなんて・・

液晶テレビ内部が、こんなにシンプルになっているとは・・

かなりの高額商品ですので、皆さん、保証期間の長い大手の販売点で買われた方が良いですよ!

しばらく、そのまま見ていたのですが、どうも気になり、メーカーに直接電話して、来てもらいました。

即、これは欠陥ですね!!

メーカー保証は1年間。ちょっと青くなりました。・・・・・

ところが、大手の販売店の保証期間が、なんと5年間ついていました。

ラッキーでしたね!!

・・と言うことで、無償で液晶パネルを交換してもらいました。新品になりました。

液晶パネルの交換・・・ってどのようにするのか?

メーカーに引き取ってやるものとばかり思っていましたら、自宅で行いますとのこと。

本体の裏のカバーを外したところです。

新しい液晶パネルと、床に並べ、たった3つの基盤とそれに繋がっているコネクターを移し替えるだけで終了。

搬入、交換、確認・・すべての作業が、40分もかからずに終わりました。

いやはや、かなり驚きましたね。こんなに簡単にパネル交換が終わるなんて・・

液晶テレビ内部が、こんなにシンプルになっているとは・・

かなりの高額商品ですので、皆さん、保証期間の長い大手の販売点で買われた方が良いですよ!

2017年03月05日

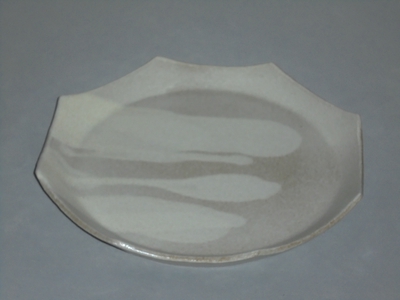

作品紹介・まな板皿

まな板皿も、生徒さんに人気のある作品です。

今回は、23cm程の長さで、ちょうど作りやすい大きさです。

大きくなればなるほど、作るのは大変です。

まな板皿は、作るのは比較的簡単ですが、歪まないように、乾燥させ、歪まないように本焼きするのがポイントです。

乾燥は、ゆっくりゆっくり断熱ボックスの中で、数週間かけ乾燥させます。

室内で、普通に乾燥させると、かなり歪みます。

本焼きをするとき、裏側に8本の支えを付けて、焼きます。

本焼きでは、高温のため、作品がかなり柔らかくなるため、何もしないと、波打ってしまいます。

支えは、道具土と言って、焼き締まらない(軽石みたく焼ける)土を使います。

簡単に、外すことができるからです。

このようにしても、やはり、若干波打っていますよね!

この程度は仕方ないですね。

近くの回転寿司で、テイクアウトしたお寿司を並べて食べるそうです。

さて、おいしく食べれましたか?

今回は、23cm程の長さで、ちょうど作りやすい大きさです。

大きくなればなるほど、作るのは大変です。

まな板皿は、作るのは比較的簡単ですが、歪まないように、乾燥させ、歪まないように本焼きするのがポイントです。

乾燥は、ゆっくりゆっくり断熱ボックスの中で、数週間かけ乾燥させます。

室内で、普通に乾燥させると、かなり歪みます。

本焼きをするとき、裏側に8本の支えを付けて、焼きます。

本焼きでは、高温のため、作品がかなり柔らかくなるため、何もしないと、波打ってしまいます。

支えは、道具土と言って、焼き締まらない(軽石みたく焼ける)土を使います。

簡単に、外すことができるからです。

このようにしても、やはり、若干波打っていますよね!

この程度は仕方ないですね。

近くの回転寿司で、テイクアウトしたお寿司を並べて食べるそうです。

さて、おいしく食べれましたか?

2017年03月03日

作品紹介・緋だすき

備前焼でおなじみの緋だすき。

陶芸教室でも、作ることができます。ただし、それなりの緋だすきですが!

やはり、本物とはどうしても違ったものにはなりますが、

それらしくは、焼くことができます。

写真のように稲わらを作品に巻き付けて、模様をつけるのですが、

いろいろな細工をしなければ、なかなか緋だすきは出ません。

何をするのか。ちょっと。こそくな手段ですが、

稲わらに、緋色に発色する釉薬?を染み込ませて巻き付けるのです。

稲わらだけでは、どうしても濃い色は出ませんね。

これは、稲の種類にもよるのですが、きらら397では・・・

それと、電気窯、灯油窯では駄目ですね。

ガス窯で、強還元状態で焼かなければ、このように出ません。

最近は、ガス窯は、ほとんど使っていませんので、いまは作れませんね。

教室の生徒さん。今も、これからも、作れませんよ。

それと、どうしても、傷(ぶく とか ただれ)が、発生します。

それを、受け入れる度量がないと、備前の緋だすきは教室では作れません。

陶芸教室でも、作ることができます。ただし、それなりの緋だすきですが!

やはり、本物とはどうしても違ったものにはなりますが、

それらしくは、焼くことができます。

写真のように稲わらを作品に巻き付けて、模様をつけるのですが、

いろいろな細工をしなければ、なかなか緋だすきは出ません。

何をするのか。ちょっと。こそくな手段ですが、

稲わらに、緋色に発色する釉薬?を染み込ませて巻き付けるのです。

稲わらだけでは、どうしても濃い色は出ませんね。

これは、稲の種類にもよるのですが、きらら397では・・・

それと、電気窯、灯油窯では駄目ですね。

ガス窯で、強還元状態で焼かなければ、このように出ません。

最近は、ガス窯は、ほとんど使っていませんので、いまは作れませんね。

教室の生徒さん。今も、これからも、作れませんよ。

それと、どうしても、傷(ぶく とか ただれ)が、発生します。

それを、受け入れる度量がないと、備前の緋だすきは教室では作れません。

2017年03月02日

作品紹介・大皿

最近の、作品です。

大皿というと、やはり30cm位の作品ですね。

教室には、10年以上前に購入した、電動たたら機(粘土の板を作る機械)があります。

従来は手動式のたたら機があったのですが、この電動たたら機が発売されたので、すぐに購入しました。

この機械については、いろいろなこと(指を挟まれたとか・・・)がありましたが、陶芸をする上で、

最も買って良かったと思えた機械です。

今でも、陶芸教室にとって、最も貢献した機械ですね。

この機械で作られる粘土の板は、手動式で作った板またはのし棒で伸ばした板に比べ、粘土のしまり具合が、比較になりません。

粘土のしまりが良いと言うことは、成型後の作品の歪みがほとんど出ないということです。

また、力がいらないので、ご老人でも、簡単に、短時間で、粘土の大きな板を作ることができます。

・・・ということで、稼働率は、非常に高いですね。

購入時、ただひとつだけ困った点がありました。それは、家庭用の100Vで使用できるようになっていたため、

一方向にしか、動かせないことです。三相200Vであれば、簡単に正逆回転できますが、

AC100Vでは、そうは簡単にいきません。

粘土の板を作るとき、必ず、往復させないと、粘土の粒子が均一になりません。

実際、毎回、大きな板を逆向きに置き換えなければならず、面倒なことこのうえないしろものでした。

そこで、色々考えまして、出入りの電気屋さんに、写真のようなリレーボックスを作ってもらいました。

赤黒の二つのボタンで、往復させることができます。

ただ、電気屋さん曰く、この装置は、ちょっと問題がある。詳しくは省略しますが・・・

でも、10年以上、快適に使用しています。

大皿の10枚くらい、簡単に作れますよ。

この作品は、黄色の粘土で模様を作っていますが、普通は、象眼と言って、模様を1mmほど掘って、黄色の粘土を埋め込みますが

この場合、1mm程の厚さの黄色の粘土の板を作り、模様のように切り取ります。

一度作ったベースの粘土の板の上に、切り取った模様を模様を並べ、再度たたら機を通すことで簡単に、そしてきれいに作ることができます。

大皿というと、やはり30cm位の作品ですね。

教室には、10年以上前に購入した、電動たたら機(粘土の板を作る機械)があります。

従来は手動式のたたら機があったのですが、この電動たたら機が発売されたので、すぐに購入しました。

この機械については、いろいろなこと(指を挟まれたとか・・・)がありましたが、陶芸をする上で、

最も買って良かったと思えた機械です。

今でも、陶芸教室にとって、最も貢献した機械ですね。

この機械で作られる粘土の板は、手動式で作った板またはのし棒で伸ばした板に比べ、粘土のしまり具合が、比較になりません。

粘土のしまりが良いと言うことは、成型後の作品の歪みがほとんど出ないということです。

また、力がいらないので、ご老人でも、簡単に、短時間で、粘土の大きな板を作ることができます。

・・・ということで、稼働率は、非常に高いですね。

購入時、ただひとつだけ困った点がありました。それは、家庭用の100Vで使用できるようになっていたため、

一方向にしか、動かせないことです。三相200Vであれば、簡単に正逆回転できますが、

AC100Vでは、そうは簡単にいきません。

粘土の板を作るとき、必ず、往復させないと、粘土の粒子が均一になりません。

実際、毎回、大きな板を逆向きに置き換えなければならず、面倒なことこのうえないしろものでした。

そこで、色々考えまして、出入りの電気屋さんに、写真のようなリレーボックスを作ってもらいました。

赤黒の二つのボタンで、往復させることができます。

ただ、電気屋さん曰く、この装置は、ちょっと問題がある。詳しくは省略しますが・・・

でも、10年以上、快適に使用しています。

大皿の10枚くらい、簡単に作れますよ。

この作品は、黄色の粘土で模様を作っていますが、普通は、象眼と言って、模様を1mmほど掘って、黄色の粘土を埋め込みますが

この場合、1mm程の厚さの黄色の粘土の板を作り、模様のように切り取ります。

一度作ったベースの粘土の板の上に、切り取った模様を模様を並べ、再度たたら機を通すことで簡単に、そしてきれいに作ることができます。

2017年03月01日

作品紹介・卒業記念

1年間に、数える程しか来ない、某大学の某教授。

毎年、卒業生へのプレゼントを作っています。

電動ロクロで、制作していますが、たまにろくろをひいて、うまくできるほど甘くはありません。

なんとか、本焼きまでたどり着きましたが、私が言うまでもなく、

本人も、満足できないみたいです。斜めに傾いているものもあるし、絵付けも、今ひとつ。

再度挑戦中ですが、もう絶対に卒業式には間に合いませんね。

どうするのか?満足できない作品をわたすのか。それは駄目ですよね!!

今度はいつ来るのか分かりませんが、楽しいですね!!

毎年、卒業生へのプレゼントを作っています。

電動ロクロで、制作していますが、たまにろくろをひいて、うまくできるほど甘くはありません。

なんとか、本焼きまでたどり着きましたが、私が言うまでもなく、

本人も、満足できないみたいです。斜めに傾いているものもあるし、絵付けも、今ひとつ。

再度挑戦中ですが、もう絶対に卒業式には間に合いませんね。

どうするのか?満足できない作品をわたすのか。それは駄目ですよね!!

今度はいつ来るのか分かりませんが、楽しいですね!!

2017年02月28日

教室でのコロくん

コロは、本当に教室の皆さんにかわいがられていますね。

一時期は、スリッパを囓ったり、陶芸の道具をかみ砕いたり、いたずらが激しかったのですが・・

特に手ぬぐいが好きで、口にくわえて振り回し、ぼろぼろにしてしまいます。

最近は、少しは大人になったのか、収まりつつありますね。

教室の机の間を、悠然と歩き回っています。

特にお気に入りの生徒さん(つまり、おやつをくれる人)の足下に、寝そべっていたりしています。

教室にいないときは、私の机の足下で寝ています。

一時期は、スリッパを囓ったり、陶芸の道具をかみ砕いたり、いたずらが激しかったのですが・・

特に手ぬぐいが好きで、口にくわえて振り回し、ぼろぼろにしてしまいます。

最近は、少しは大人になったのか、収まりつつありますね。

教室の机の間を、悠然と歩き回っています。

特にお気に入りの生徒さん(つまり、おやつをくれる人)の足下に、寝そべっていたりしています。

教室にいないときは、私の机の足下で寝ています。

2017年02月27日

作品紹介・透光磁器

少し昔の話になりますが、光が透過する磁器土が、販売されました。

新しいものに、すぐに飛びつく当教室としては、試してみないわけにはいきません。

ただし、価格が普通の粘土の10倍(運賃含め)もするため、おいそれと、皆さんに使ってもらうわけにはいきません。

あまり大きなものも作れませんが・・・

たかさ25cmほどの作品です。

雰囲気は、なかなか良いですね。

たかさ12cmほどの小さなお家です。(写真の写し方が悪くて・・・)

磁器土(粘土は土、磁器は石の粉)ですので、ねちっこくて、少々作りにくいですが、

小さな作品ですので、2人の生徒さんが、頑張って作りました。

まだ少し余っているので、それは、私のもの・・・と、思いつつ、2年が過ぎました。

新しいものに、すぐに飛びつく当教室としては、試してみないわけにはいきません。

ただし、価格が普通の粘土の10倍(運賃含め)もするため、おいそれと、皆さんに使ってもらうわけにはいきません。

あまり大きなものも作れませんが・・・

たかさ25cmほどの作品です。

雰囲気は、なかなか良いですね。

たかさ12cmほどの小さなお家です。(写真の写し方が悪くて・・・)

磁器土(粘土は土、磁器は石の粉)ですので、ねちっこくて、少々作りにくいですが、

小さな作品ですので、2人の生徒さんが、頑張って作りました。

まだ少し余っているので、それは、私のもの・・・と、思いつつ、2年が過ぎました。

2017年02月26日

結構雪が降りました。

思ったより今朝は、雪が積もりました。

もうすぐ3月。最近はすっかり春めいていましたから、

そろそろ、除雪も終わりにしてほしいですね。

我が家の除雪は、歩道、駐車場、車庫の前のバス停等々、約50~60坪ほど

完璧に、そしてきれいに除雪しています。

3年前に買い換えた、ヤマハの青い除雪機。

前の除雪機は、同じヤマハの防音型の一回り小型の除雪機でした。

防音型の除雪機。確かに、音は静かですが、8~9年経ち、そろそろ故障も出だしたら・・・

点検するにしても、防音カバーを外さなくてはならず、大変でしたね。

除雪機のような機械は、シンプルが一番。そんなに毎日、動かすものでもないので、

音ぐらい少しくらい大きくても・・・

そして、いろいろな機構がついていると、古くなってから大変ですよ。

また、大型機に変えて3年経ちますが、

馬力は9.3PSが11.8PS・・と25%ほどUP

除雪幅が,620mmから815mm・・と30%ほどUP

結論から言うと、すべてで大型にしてよかったと思っています。

作業時間はもとより、ガソリン代も、約半分になりました。

それと、もう一台、ホンダの「ユキオス」があります。

これは、ブレード型の除雪機で、雪を押すことしかできませんが、

この二台で、状況に合わせ除雪しています。

自分の車を入れている車庫の前が、バス停になっているため、

社会に貢献する陶芸教室ぶぁかぶぉんとして、きれいに除雪しています。

このバス停、JRバスと中央バスの二社の5路線が運行されています。

近くのイオンに行かれる人とか、北海道科学大学・・・等々、結構な人が利用されておりますので、

乗り降りに支障のないよう、きれいに除雪することを心がけています。

もうすぐ3月。最近はすっかり春めいていましたから、

そろそろ、除雪も終わりにしてほしいですね。

我が家の除雪は、歩道、駐車場、車庫の前のバス停等々、約50~60坪ほど

完璧に、そしてきれいに除雪しています。

3年前に買い換えた、ヤマハの青い除雪機。

前の除雪機は、同じヤマハの防音型の一回り小型の除雪機でした。

防音型の除雪機。確かに、音は静かですが、8~9年経ち、そろそろ故障も出だしたら・・・

点検するにしても、防音カバーを外さなくてはならず、大変でしたね。

除雪機のような機械は、シンプルが一番。そんなに毎日、動かすものでもないので、

音ぐらい少しくらい大きくても・・・

そして、いろいろな機構がついていると、古くなってから大変ですよ。

また、大型機に変えて3年経ちますが、

馬力は9.3PSが11.8PS・・と25%ほどUP

除雪幅が,620mmから815mm・・と30%ほどUP

結論から言うと、すべてで大型にしてよかったと思っています。

作業時間はもとより、ガソリン代も、約半分になりました。

それと、もう一台、ホンダの「ユキオス」があります。

これは、ブレード型の除雪機で、雪を押すことしかできませんが、

この二台で、状況に合わせ除雪しています。

自分の車を入れている車庫の前が、バス停になっているため、

社会に貢献する陶芸教室ぶぁかぶぉんとして、きれいに除雪しています。

このバス停、JRバスと中央バスの二社の5路線が運行されています。

近くのイオンに行かれる人とか、北海道科学大学・・・等々、結構な人が利用されておりますので、

乗り降りに支障のないよう、きれいに除雪することを心がけています。

2017年02月25日

体験陶芸

体験陶芸。最近は、教室を開いている日が少ないので、断ることも多くなってきました。

特に冬期間は、暖房のことがあるので、なおさらですね。

8名のグループの作品です。

テーマは、マグカップ作り。そして 「しのぎ」 をしてもらう。

カップとお皿の組み合わせ

カップ2個

いつものことながら、わがままな人もおり、大皿を作りました。

特に冬期間は、暖房のことがあるので、なおさらですね。

8名のグループの作品です。

テーマは、マグカップ作り。そして 「しのぎ」 をしてもらう。

カップとお皿の組み合わせ

カップ2個

いつものことながら、わがままな人もおり、大皿を作りました。

2017年02月24日

ささやかな おみやげ

今年の正月、教室の休みが長かったので、教室を訪ねてくれた方への粗品として

マグカップを、100個ほど作りました。久しぶりのロクロでした。

在庫が少なくなってきたのと、生徒さんにもたまには差し上げようと作りました。

今回のテーマは、しのぎ(鎬)技法。簡単に言うと、溝を掘る技法です。

しのぎ技法は、比較的簡単に行うことができますが、奥の深い技法でもあります。

要は、できるだけ均一に、そして溝と溝の間の稜線をしっかり出すこと。

しのぐのに、1個あたり5~10分。しかし100個も作ると、途中で投げ出したくなりましたね!

しのぐにも、いろいろなパターンがあります。簡単なものから、手間のかかる模様も。

釉薬は、白萩釉が70%。その他、焼き締めとか、・・・で焼き上げました。

生徒さんに見つからないように、棚と引き出しに、隠しています。

マグカップを、100個ほど作りました。久しぶりのロクロでした。

在庫が少なくなってきたのと、生徒さんにもたまには差し上げようと作りました。

今回のテーマは、しのぎ(鎬)技法。簡単に言うと、溝を掘る技法です。

しのぎ技法は、比較的簡単に行うことができますが、奥の深い技法でもあります。

要は、できるだけ均一に、そして溝と溝の間の稜線をしっかり出すこと。

しのぐのに、1個あたり5~10分。しかし100個も作ると、途中で投げ出したくなりましたね!

しのぐにも、いろいろなパターンがあります。簡単なものから、手間のかかる模様も。

釉薬は、白萩釉が70%。その他、焼き締めとか、・・・で焼き上げました。

生徒さんに見つからないように、棚と引き出しに、隠しています。

2017年02月22日

作品紹介・スマホの台

卓上の携帯電話を置く台です。

当然、スマートホンも置けます。

教室では、3種類大きさの型を用意しています。

大量生産した方もおります。お歳暮にしたみたいです。

このように置きます。置いたままの通話もできますよ。

当然、スマートホンも置けます。

教室では、3種類大きさの型を用意しています。

大量生産した方もおります。お歳暮にしたみたいです。

このように置きます。置いたままの通話もできますよ。

2017年02月21日

作品紹介・絵付け

今回は、絵付けの作品を紹介します。

絵付けと言っても、色々ありますね。

最初の作品は、生徒さんの友人が体験してみたいとのことで作りました。

水彩画を趣味にしている方で、なかなか上手でした。写真より、実物の方が遙かに良い仕上がりでした。

絵具は、ヒューステンのSC釉。この絵具は、和絵具にはない特徴があります。

それは、下絵具、上絵具、そして釉薬としても使える絵具です。

つまり、本焼きの温度で焼けるため、非常に使いやすいものですね!

ただし、価格が高いので、釉薬として使うことはありませんが・・・

この作品は、ブローチだそうです。専用の金具を裏面に接着して使うのでしょうね。

ちょっと毛色の変わった作品をひとつ。

コメントは、差し控えますが、

1cm程の厚さの粘土板に、粘土を盛り付けていき、SC釉で色つけしています。

絵付けと言っても、色々ありますね。

最初の作品は、生徒さんの友人が体験してみたいとのことで作りました。

水彩画を趣味にしている方で、なかなか上手でした。写真より、実物の方が遙かに良い仕上がりでした。

絵具は、ヒューステンのSC釉。この絵具は、和絵具にはない特徴があります。

それは、下絵具、上絵具、そして釉薬としても使える絵具です。

つまり、本焼きの温度で焼けるため、非常に使いやすいものですね!

ただし、価格が高いので、釉薬として使うことはありませんが・・・

この作品は、ブローチだそうです。専用の金具を裏面に接着して使うのでしょうね。

ちょっと毛色の変わった作品をひとつ。

コメントは、差し控えますが、

1cm程の厚さの粘土板に、粘土を盛り付けていき、SC釉で色つけしています。

2017年02月20日

寒いですね

一度暖かくなってからの、昨日からの冷え込み、こたえますね。

コロ君も、今朝の散歩の時、冷たいのか、足がケンケン状態になっていました。

昨年の寒くなる時期に、抜け毛が始まってしまったので、寒かろうと思って、ネットで写真の防寒着?を購入しました。

前のコロ二世くんは、絶対に着せられませんでした。無理に着せると、その場でフリーズ状態。

一歩も歩こうとしませんでした。

コロ三世君も・・・と心配しましたが、最初はちょっといやがっていましたが、

今では全く抵抗なく着てくれます。

結構似合っていますよね!

この写真は、コロ君のベットです。

とは言っても、ごらんのようにニトリの電動リクライニングの椅子です。

いまだ、普通のベットを与えると、あっという間に、中綿をほじくり出してしまいます。

・・ということで、この椅子がベットになってしまった訳です。

私が座りたいときは、両手で抱えて、私が座り、私の足の上において一緒に寝ています。

コロ君も、今朝の散歩の時、冷たいのか、足がケンケン状態になっていました。

昨年の寒くなる時期に、抜け毛が始まってしまったので、寒かろうと思って、ネットで写真の防寒着?を購入しました。

前のコロ二世くんは、絶対に着せられませんでした。無理に着せると、その場でフリーズ状態。

一歩も歩こうとしませんでした。

コロ三世君も・・・と心配しましたが、最初はちょっといやがっていましたが、

今では全く抵抗なく着てくれます。

結構似合っていますよね!

この写真は、コロ君のベットです。

とは言っても、ごらんのようにニトリの電動リクライニングの椅子です。

いまだ、普通のベットを与えると、あっという間に、中綿をほじくり出してしまいます。

・・ということで、この椅子がベットになってしまった訳です。

私が座りたいときは、両手で抱えて、私が座り、私の足の上において一緒に寝ています。